Table of Contents

캄포모로 (Campomoro)

캄포모로(Campomoro)는 코르시카의 남서쪽에 위치하고있고 주민 수가 200명도 채 안되는 작은 마을로, 우리가 묵고있는 호텔 테라스에서도 보일 정도로 멀지 않는 곳이었기에 우리의 일정에 포함시켰다.

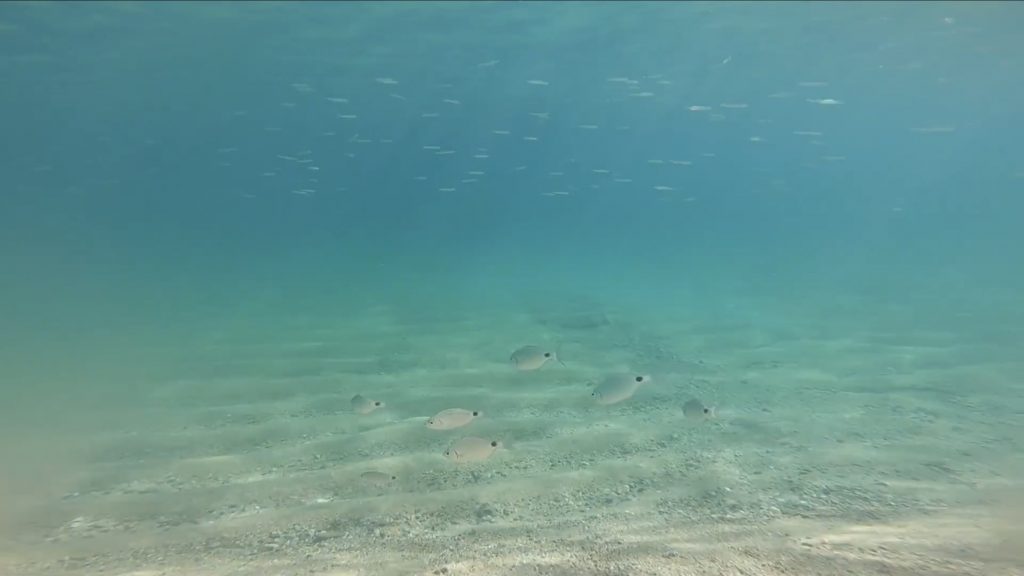

물론 마냥 가까워서 간건 아니고, 이탈리아의 제노바형식 (제노아 Génois)의 탑과 작은 캄포모로 해변 (Plage de Campomoro) 로도 유명한 곳인데, 물고기가 많아 어업이 성행한 곳이라고 했다. 아니나 다를까, 바다에 들어가기 전에도 작은 물고기들이 헤엄치는 것을 볼 수 있었다.

여태까지 들렀던 곳은 그나마 도시, « Ville » 이라 칭했지만, 이 곳은 까페 한 두개 달랑 있는 곳이 메인 스트리트였다.

이곳에서 재밌는 것을 발견했는데, 관광객들을 위한 안내 표지판에 아시아 언어가 없었다. 사실 한국어는 최근에서야 여러 관광지에서 보이기 시작했다 치더라도, 일어, 아니 중국어는 최소한 있기 마련이거늘, 불어, 영어, 이탈리아어, 독일어가 전부인 관광 안내 표지판을 보며, 작은 마을이라서 그런가? 동양인 관광객이 많이 없나? 는 생각이 들었다. (참고로 이 생각은 틀리지 않았는데, 후술하도록 하겠다.)

해변과 마을을 잠깐 둘러보고, 캄포모로 탑 (La Tour de Campomoro)으로 가기 위해 구글맵을 보며 천천히 걸어갔다. 그런데 이게 왠걸, 구글맵이 자꾸 고급 빌라 단지 안으로 들어가라고 하는게 아닌가? 대체 여기가 맞는가 의구심이 들어 몇번이고 왔다갔다하니 등산하던 현지인이 “이쪽이 탑 가는길 맞아요” 하고 알려준 덕에 드디어 맞는 길을 찾았다.

캄포모로 탑으로 가는 길은 올라가는데 약 30분이 걸리는 등산길 이었는데, 사실 등산 이라기보단 산책로에 더 가까웠다. 물론 등산 코스가 여러개가 있어, 올라갔다 내려오는데 5시간이 넘게 걸리는 곳도 있다지만, 우리는 그만큼 시간도, 체력도 없었을 뿐더러 우리의 목적은 캄포모로 탑 뿐이었다.

캄포모로 탑 (La tour de Campomoro)

얼마나 걸었을까, 탑 비슷한것이 보였다. 전형적인 이탈리아 제노바 형식의 탑이라고 한다.

사실 코르시카는 이탈리아와 인연이 깊다. 어쩌면 프랑스보다 더.

지리적으로도 프랑스보다는 이탈리아와 더 가까울 뿐더러, 기원전부터 로마공화국이 쭉 지배를 해왔고 (사실 그 시절 로마가 지배하지 않은 영토가 어디 있었겠냐만), 여느 유럽 땅처럼 아랍제국, 프랑스, 스페인의 아라곤왕국, 이탈리아의 롬바르드 와 제노바 공화국 등 분권다툼이 많았지만, 기본적으로 코르시카는 항상 제노바의 영토였다. 1768년 프랑스에 팔릴 때 까지.

생각해보면 그래서 순수 코르시카인인 내 직장동료 로힌이 이탈리아식 성을 가지고 있고, 이탈리아식 악센트가 있으며 실제로도 이탈리아어를 수준급으로 구사하는게 아닐까 싶다. (같이 밀라노에 출장갔을 때 로힌 덕을 좀 많이 봤다.)

높이가 15m 밖에 되지 않는 작은 탑이지만, 코르시카에서는 가장 높은 탑이라고 한다.

탑 안으로 으로 들어가자 마자 캄포모로 탑의 역사에 대해 설명을 해놓은 공간이 보였고, 2층으로 올라가면 바로 탑의 꼭대기에 오를 수 있었다.

이날도 날씨가 참 좋았고, 높이 올라가서 바다를 바라보니 기분이 좋아졌다. (탑 자체는 높지 않지만, 이미 등산으로 많이 올라간상태였다)

하지만 기분 좋은것도 여기서 끝.

등산할때는 마주치는 사람들을 보면서 간단히 봉쥬 하고 인사하는데, 물론 우리도 그 대열에 참여했다. 꽤 많은 사람들을 마주쳤고, 그 모든 사람들과 웃으며 인사하고 지나갔다. 마을에 도착했을때쯤, 한 나이 지긋한 백발의 할머니를 마주쳐서 똑같이 웃으며 “봉쥬” 하고 말을 건넸건만, 돌아오는 것은 경멸어린 눈빛과 “La Chine….(중국)” 하면서 중얼중얼 내뱉는 혼잣말.

“Pardon Madame?” 하면서 신경질적으로 할머니를 불러세우고 나는 중국인이 아니다. 왜 여기서 갑자기 중국을 찾는거냐, 난 한국사람이다 하며 쏟아부어댔지만, 백발의 인종차별주의자는 그 여전히 우리를 경멸어린 눈빛으로 바라보며 감정없이 “ah bon”, 그래서 어쨌다는거냐 이 중국인아 하는 표정으로 지나쳐갔다.

나는 분을 못이겨 “이 예쁜곳에 저런 레이시스트가 있을줄은 몰랐네, 저런 사람들이 코르시카를 망치는 주범이야,” 하며 계속해서 저주를 해댔고, 아무리 동양인을 증오하는 사람이라지만 할머니가 젊은사람에게 어떻게 대항을 하겠는가. 그냥 그렇게 그 사람은 멀어져갔다.

내가 여기서 느낀점 두가지.

20대의 대부분을 프랑스에서 보낸 나는 여태까지 온갖 종류의 인종차별주의자를 겪었는데, 이렇게 순수한 “증오”는 처음 겪어서 당황스러웠다. 길거리에서 낄낄거리며 내뱉는 니하오, 곤니치와와는 차원이 다른 증오. 나는 왜 동양인이라는 이유로 누군가가 혐오하는 대상이 되어야 하는가?

거주민이 200명도 채 되지 않는 작은 마을 캄포모로, 아마 저 할머니는 이 곳에서 나고 자랐으며 이 곳에서 생을 마감할 사람이겠지. 코르시카 외의 것은 아무것도 보지도, 겪지도 못한채 그렇게. 불쌍한 사람이다. 나는 꼭 많은 것을 보고 겪고 배우며 살아가야겠다.

가장 코르시카다운 마을, 사르텐 (Sartène)

19세기 프랑스의 작가이자 역사학자, 고고학자이기도 했던 Prosper Mérimée (프로스페르 메리메)는 사르텐을 두고 « La plus corse des villes corses – 코르시카의 마을 중 가장 코르시카스러운 마을» 이라고 칭했다. 산 위에 생긴 마을이지만, 인구수가 3500명이 넘는, 코르시카에선 꽤 큰 도시다. (콤포로모는 200명 남짓이었던걸 감안했을 때, 이정도면 대도시)

사실 처음에 사르텐에 도착해서 광장을 돌아다닐때는, 대체 뭐가 코르시카 스럽다는거지? 단순히 산 위에 지어져 있어서 그런가? 하고 의구심이 들었지만, 구시가(vieille ville)쪽으로 들어가자마자 생각이 바뀌었다.

사르텐의 구시가는 좁은 골목이 여기저기 미로처럼 엮여져있었으며 대부분이 식당/바 로 이루어져 있었다. 사람들은 좁은 골목에 놓여져 있는 테이블에서 전형적인 코르시카 거리에서, 전형적인 코르시카 샤퀴트리 (Charcuterie)에 전형적인 코르시카 맥주 피에트라(Pietra)를 마시고 있었다. 우리도 그 대열에 합류를 했고, 나는 맥주, 남편은 사르텐 와인을 홀짝이며 좁은 골목으로 지나가는 사람들을 구경하며 시간을 보냈다.

포르토 폴로 (Porto Pollo)

포르토폴로는 우리가 묵고 있는 호텔에서 북서쪽에 위치했는데, 우리가 여태까지 여행한 곳과 길이 달랐던 유일한 곳. 우리가 이곳으로 향한 이유는 단 한 가지.

물고기와 함께 수영하기

포르토 폴로의 바다는 아주 특이했는데- 한 2m 떨어진 곳까지는 무릎, 기껏해야 허벅지까지 밖에 차오르지 않는 물이지만, 그 2m를 넘어가자마자 수심이 확 깊어지는 그런 곳이었다. (체감상 수심 3m은 되는듯 했다.)

사실 남편 말에 의하면 전날 갔던 쁘띠 스페로네 (쁘띠 스페론)에서도 물고기 몇마리를 볼 수 있었다고 한다. 한참을 수영해서 가야하는 사람이 덜 몰리는 곳에 작은 물고기 한 두마리가 있어, 내가 해변에서 쉴 동안 남편만 혼자 한참을 물고기와 놀다(?)왔다.

하지만 이 곳은, 내 바로 눈 앞에 물고기 떼가 펼져져 있어, 손을 가져다 대면 바로 잡을 수 있을 것만 같았다. (물론 내 손보다 물고기가 더 빠르다.)

다행히 수영장용 물안경을 가져와서 물고기 구경이 가능했지만, 제대로된 장비가 없어 깊은곳까지는 가지 못하고 이리저리 옮겨다니는 물고기를 따라다니기만 하면서 동영상을 찍었다. 꽤 괜찮은 동영상 편집 작업을 해놓았만, 워드프레스에 어떻게 비디오를 올리는지 모르므로 패스.

한참을 물고기를 따라다니다가, 지치면 다시 해변으로 돌아와서 햇볕 쬐면서 휴식. 또 심심하면 물고기사냥 (?) 하다가 또 휴식.

지금은 일상으로 돌아온지 한달이 되어가는데, 이렇게 블로그에 글을 쓰면서 더듬더듬 추억여행을 하다보니, 참 즐거웠다. 사람들은 다 이렇게 추억을 먹으며 사나보다.

코르시카 여행 4일차 저녁.

마지막이 다가오고 있었다. 다음날은 비가 올 예정이었기에 4일차가 거의 마지막 일정이라고 생각하고 있었다.

마지막은 언제나 아쉽다.

프랑스에 산지도 꽤 오래되었는데, 한국에 있는 친구들은 다들 “여행다니기 좋겠다!” 라는 말을 하지만, 가난한 유학생일때는 학교공부 생각하랴, 방학때는 알바하랴 해서 단 한번도 맘편히 여행을 떠난 적이 없었고, 막상 취직을 하니, 내 업무를 대신해줄 사람이 없어서 (나는 부서의 유일한 마케팅 담당자다) 노트북은 물론이고 회사에서 준 핸드폰도 들고 휴가를 떠나기 십상이었다.

이번에는 신혼여행이라는 핑계로 핸드폰과 노트북을 집에 두고왔고 (사실 이마저도 친한 동료들은 “미쳤어!! 노트북은 회사에 두고가야지!!!” 라며 고개를 절레절레했지만, 나는 어쩔 수 없는 한국인이다. 개인생활도 중요하지만, 일도 내 생활의 일부. 내 일이 망쳐지는걸 볼 수는 없다.) 개인폰으로도 딱히 연락이 없기에, 정말 몇년만에 처음으로 마음 편히 푹 쉬었다.

그래서였을까, 마지막이 이렇게 아쉬웠던건.

마지막 햇살을 만끽하기 위해 호텔에 있는 바에서 한 잔 하기로 했다.

나는 술이 받지 않는 편이라 와인은 물론이고 맥주도 잘 안시는 편이다. (그래서 한국에서 고생좀 했다.) 한잔만 마셔도 얼굴이 빨개지고, 맥주에 따라 머리가 어질어질하기도 한 나지만, 코르시카 맥주 피에트라(Pietra)가 원래 그런건지, 아니면 코르시카의 노을을 바라보며 맥주 한 잔을 한다는 것 때문인지는 모르겠지만, 기분이 참 좋았다.